vendredi, 10 avril 2009

La crypte des Capucins

Plongé dans la relecture des reportages de Béraud, je redécouvre cette description de la crypte des Capucins, à Vienne, tirée du Feu qui Couve (qu’il dédie à la grande mémoire d’Albert Londres, mort deux années auparavant), une série d’articles publiés en 1934. En voici un extrait :

« Sur le sol, au pied des murs, à même les dalles, une centaine de sarcophages sont alignés. Pour la plupart, ce sont des cercueils de bronze, simples boîtes noircies par le temps, toutes roides, portant leurs croix en relief, et qu’un long séjour dans cette ombre glacée à tavelées de taches de rousseur. Sur chaque bière, un écusson de cuivre, poli avec soin, dit le nom et les titres du mort. J’ai vu Westminster, Saint-Denis, l’Escurial, le Panthéon romain, tous les charniers royaux. Aucun ne donne au visiteur un pareil frisson. Ceux qui reposent là, dans cette cave saturée de misère,, furent des personnages. Tous, puissants et redoutés, vécurent dans l’appareil de la plus belle cour d’Europe, parmi les évêques, les maréchaux, les chambellans, dans le bruit des armes et l’or des palais. Et maintenant ils sont là, rangés contre ce mur gris, pareils aux morts d’un amphithéâtre. Pauvre gloire, vœux d’éternelle pauvreté, qui dans cette paix, évoquent la terrible simplicité des tombeaux de Latran.

Ainsi s’alignèrent un à un, dans cet auguste et terrible lieu, ceux qui firent l’empire et ceux qui l’ont perdu. Le sarcophage de Marie-Thérèse domine tous les autres, comme, au cœur de la cité, sa statue domine le front des palais. Autour d’elle dorment ces Atrides aux destins affreux et grandioses que furent les Autriche Loraine et les Habsbourg, tous, ou presque, depuis ceux du Saint-Empire jusqu’à ceux de la monarchie expirante. Tous, les jeunes et les vieux, les empereurs des vieilles guerres comme les archiducs dévorés de passions et d’impatience, comme leurs femmes douloureuses et leurs enfants morts d’être nés trop vieux.

Ils dorment tous là, sans dalles, sans grilles et sans fleurs, ceux qui, de Mathias à François-Joseph, portèrent la toison d’or et les cent trente-trois carats du Florentin. Voici, aux côtés de la grande Marie-Thérèse, la veuve de Napoléon et le Roi de Rome. Plus loin, c’est l’infortuné Maximilien, puis Ladislas, tué à la chasse. Voici la Rose de Bavière, que poignarda Luccheni, puis ses fils, les derniers, les tragiques archiducs. Sur ces minces couvercles, où sèchent quelques fleurs, on peut se pencher ; et malgré soi, l’on pense que, si quelque sacrilège osait remuer les bières, on entendrait, sur leur fond de métal, rouler le poignard de Genève ou les balles de Mayerling et de Sarajevo. »

01:40 Publié dans Là où la paix réside | Lien permanent | Commentaires (6) | Tags : crypte des capucins, henri béraud, vienne |

lundi, 16 mars 2009

La dédicace au Duce

Après Moscou et Berlin, Henri Béraud publie en 1929 le troisième volet de ses témoignages, « Ce que j'ai vu à Rome ». Il travaille cette fois-ci pour Le Petit Parisien d'Elie Blois. En 1922, il avait déjà couvert, comme on dit à présent, l'événement de la Marcia su Roma. C'est la troisième fois que Béraud interviewe Mussolini. A un an près, ils ont le même âge (43 & 44 ans). Le Français jauge l'Italien, et son "français plein de coquette nonchalance". Il observe aussi un pays dont "les murs parlent" : « Mussolini est partout, en nom comme en effigie, en gestes comme en paroles - et plus encore que Kemal en Turquie, et plus même que Lénine à Moscou » Il est venu prendre la température, « l'air fasciste », comme il le dit lui-même. L'ensemble des vingt sept articles d'abord publiés dans Le Petit Parisien sortent en volume aux Editions de France, fort ironiquement dédicacé à Benito Mussolini :

« Vous m'avez, monsieur le Président, honoré d'une mesure extraordinaire. A cause de mon enquête et par votre ordre, le plus grand journal du monde s'est vu arrêté à la frontière. Aurai-je l'orgueil de penser que mes critiques donnaient à votre dictature assez d'ombrage pour justifier ce terrible vietato ? »

L'enquête romaine faite par le très français Henri Béraud, adjointe à celles conduites précédemment aussi bien à Moscou qu'à Berlin, formerait une trilogie de premier choix pour illustrer les thèses d'Hannah Arendt et de son essai sur le Totalitarisme. Voici, tels quels les mots de Béraud lui-même dans l'avertissement liminaire placé entre la dédicace au Duce et le premier reportage : c'est stupéfiant, et presque désespérant, comme un certain nombre de remarques sont encore d'actualité !

AVERTISSEMENT

« Ce livre, relation sincère d'un voyage au pays fasciste est l'œuvre d'un républicain. L'auteur tient la liberté pour le bien le plus précieux. Il n'a donc pu trouver bon un régime qui, par la voix de son chef, se flatte hautement « de fouler au pieds le cadavre pourri de la déesse Liberté »

Je déteste l'oppression. Et je le dis. Ayant de mes yeux vu ce que le culte de la violence a fait d'un peuple naguère jovial, tolérant et heureux, je souhaite à notre pays d'autres emblèmes que les cordes, les verges et la hache. Je suis antifasciste. Une autorité forte, oui. Mais la discipline peut se concilier avec la liberté. Et même, il n'y a de vraie liberté que dans l'obéissance à des justes lois. On m'a appris cela dès l'enfance, et rien ne m'a montré depuis que le maître d'école s'était trompé.

Cependant on aurait tort de chercher sous mes critiques du Fascisme une approbation plus ou moins déguisée de ce qui se passe chez nous. Rien n'est plus loin de ma pensée. Ni éloge, ni satisfecit ! L'idéal républicain est une chose ; l'état des institutions en est une autre. Ce qu'ont fait de la République l'usure politicienne, la faiblesse des classes dirigeantes, la bassesse des intérêts de clocher et - par la suite de la désaffection à peu près totale de nos élites à l'égard du régime électoral - l'incroyable médiocrité du recrutement parlementaire, la plupart des Français l'aperçoivent, et quelques-uns se dévouent à y remédier.

Si je m'en tiens à mes expériences, l'oligarchie des Chemises noires (non plus d'ailleurs que la dictature du prolétariat) ne me semble pouvoir apporter aux misères des temps un remède meilleur que le mal. Si d'ailleurs la France devait, tôt ou tard, modifier ses institutions, elle en chercherait le progrès dans son histoire et son génie. La grande Inventeuse ne se mettra pas à la remorque. Quoi qu'il advienne, nos fils vivront libres comme nous. Et nous avons dans l'avenir assez de foi pour espérer que jamais notre pays ne devra demander son salut à l'abolition de droits humains sans lesquels la vie ne vaut pont d'être vécue. »

05:42 Publié dans Des Auteurs | Lien permanent | Commentaires (14) | Tags : littérature, henri béraud, mussolini |

samedi, 14 mars 2009

Henri Béraud : Ce que j'ai vu à Berlin

Le second grand reportage d'Henri Béraud publié en volume fut, en octobre 1926, Ce que j'ai vu à Berlin. Après la jeune et inquiétante URSS, donc, la non-moins jeune, et non-moins inquiétante République de Weimar. D'une incertitude, l'autre. «De Paris à Berlin, les trains vont vite. C'est l'affaire d'une petite journée. A peine le voyageur a-t-il perdu de vue l'Arc de Triomphe qu'il aperçoit la Porte de Brandebourg. » Trois ans plus tôt, été 23, c'était l'inflation, celle qui, dit-il ironiquement « fit en Allemagne 60 millions de milliardaires » et « transforma en compteurs toute une nation, et mit une règle à calculs dans le crâne du plus humble balayeur public. » On a, dit-il cent fois décrit « cette époque démente qui rendit le crédit soluble et vit fondre comme du sucre le blockhaus de la fortune bourgeoise ». Ce qui restait de morale, ajoute-t-il, de pudeur et de sentiment fut emporté : «Pour un million de marks, le touriste aux dollars achetait indifféremment une boite d'allumettes ou une nuit d'amour. L'argent, qui n'était plus qu'un signe, avait, chose étrange, acquis un pouvoir irrésistible. Ce papier avili, les gens en avaient plein leurs poches et, ne sachant qu'en faire, ils le convoitaient toujours. Les banques elles-mêmes ne pouvaient prendre au sérieux cette comptabilité astronomique. On ne comptait plus. On ne pouvait plus compter. Un jambon valait 5 trillions 300 milliards de marks. Le fameux boucher de Hanovre tuait pour un complet usagé et faisait manger aux bourgeois ses victimes dépecées... Un beau jour, tout cela prit fin. On brûla la planche à billets sous la chaumière du rentenmark qui s'appelle à présent le mark tout court, et le pays se trouva retourné comme un gant.»

11:15 Publié dans Des Auteurs | Lien permanent | Commentaires (15) | Tags : reportage, henri béraud, allemagne, littérature |

dimanche, 08 mars 2009

Barricades d'antan

Titre : Une barricade des émeutes lyonnaises de 1834 -

( Jean-Claude Bonnefond - 1834) - Lyon, musée Gadagne-

Une sorte de radeau de la Méduse local. Les révoltes d'avril 1834, après celles de novembre 1831, ont ensanglanté durement et durablement la ville. Si les canuts en sortirent défaits, l'Europe entière entendit une nouvelle fois, par leurs bouches et leurs fusils, parler de justice sociale, de mutuellisme, de revendications ouvrières. La représentation de Bonnefond est assez romantique, et est contredite par Henri Béraud, dans son roman Les Lurons de Sabolas (1932), deuxième de la trilogie "La Conquête du Pain", qui a pour décor le Lyon insurrectionnel de ces années-là.

« On se canardait lentement, mâchoires serrées, en visant bien. Nul défi, point de chants, aucun drapeau, rien de cette ardeur théâtrale qui fait de l’insurrection parisienne une espèce de vaste et terrible bal. Lorsqu’une balle portait, l’homme culbutait sans grands mots, sans grands gestes, comme on tombe d’un échafaudage. C’était une vraie guerre d’ouvriers. » (Henri Béraud - Les Lurons de Sabolas)

09:58 Publié dans Bouffez du Lyon | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : révoltes des canuts, henri béraud, jean claude bonnefond |

lundi, 02 mars 2009

1925 : Béraud chez les soviets

A tout seigneur, tout honneur : Albert Londres n'aura attendu ni André Gide ni Henri Béraud pour lancer, en 1917, déjà ce cri à Edouard Helsey : "Qu'est-ce que nous fichons ici ? Nous sommes correspondants de guerre et l'on ne cherche qu'à nous empêcher d'aller à la guerre. Hier encore, on m'a refusé les moyens de me rendre à Berry-au-bac où l'on se bagarre tous les jours. J'en, ai assez de délayer les topos des services d'information. D'ailleurs ces combats de tranchée sans issue, ces coups de main localisés vont vraisemblablement se prolonger toute l'année. Et pendant ce temps-là, des événements gigantesques se produisent ailleurs. Un cataclysme est en train de creuser un abîme dans l'histoire du monde, et nous n'essayons pas d'en être les témoins. Il faut aller en Russie. Viens-tu avec moi ?" (1)

Même inquiétude, même questionnement, quelques années plus tard, de la part d'un autre professionnel du grand reportage, Henri Béraud : « On part pour ce pays, qui semble le plus lointain du monde, avec tant de notions contradictoires. On est aux portes de l'énigme : Est-ce Icarie ou Paestum ? Eldorado ou Gomorrhe? L'imagination travaille, la curiosité vous ôte le sommeil. »(2)

Albert Londres avait été le premier à accomplir le voyage en 1920, pour L'Excelsior. En juillet 1925, Béraud le suivit pour le Journal. Le succès de ce reportage (3), publié en octobre et dédié à Joseph Kessel, tient du vertige : « A l'époque, certains prétendirent que jamais succès de presse n'avait égalé celui-là (...) Les lettres de lecteurs arrivaient par milliers. Les plus grands journaux du monde traduisirent, mot pour mot, mes trente articles. En quelques jours, mon nom atteignit à la grande célébrité », peut noter Béraud, trente ans plus tard dans Les Derniers beaux Jours, dernier volet de son autobiographie

Qu'y révélait-il de si sensationnel ?

Deux choses.

Tout d'abord, la fin du communisme dans la dictature bolchévique. Entre le fascisme mussolinien et le bolchévisme, aucune différence : «Rien, extérieurement, ne ressemble plus la vie moscovite que la vie romaine : cortèges, emblèmes, crainte, silence. C'est à dire que la réaction et la révolution n'ont, après elles, laissé aux hommes déconcertés qu'un être sombre et masqué, le Dictateur inconnu, qui ne saurait subsister sans l'adhésion de certains groupes, nécessairement avantagés au détriment des autres. A parler brutalement, il s'agit de deux fascismes. » Et ailleurs : « ce ne fut pas la fin de la Révolution russe. Ce fut la faillite du Communisme au profit d'un régime nationaliste et même xénophobe, d'un impérialisme qui s'essaie dans l'ombre aux gestes arrogants, et que nous aurons, conclue-t-il, à démasquer ». De quoi se faire de bons amis parmi les intellectuels bourgeois du Parti Communiste Français, où l'on aura la mémoire vive, en temps et heures.

Ensuite que le régime soviétique ne se dirigeait pas vers le capitalisme d'état. Il était déjà dedans. En plein. Il n'y avait donc plus rien à attendre de la Révolution russe à Levalois Perret. Rien. Le recueil des articles s'ouvrait par un avertissement solennel « au peuple »: Après avoir rappelé ses origines populaires, n'ayant pas besoin « d'aller au peuple comme certains fils à papa qui, pour arriver plus vite dans les milieux populaires, s'y rendent en automobile, il précisait : «Le devoir était de dénoncer la faillite de l'égalité économique telle qu'on l'avait promise aux insurgés d'Octobre ; il fallait dire comment, au cœur même de la capitale prolétarienne, les pauvres subissent plus que n'importe où l'insolence de la fortune et l'immonde assouvissement des profiteurs.» Les travailleurs, chez nous, écrivait-il « ont fait la seule révolution qui compte, celle des salaires. Ils n'ont rien attendre du bolchévisme. »

Suivait, en une trentaine de chapitres et 250 pages reprenant tous les articles du Journal une démonstration impeccable : la propagande qui s'abat sur le peuple russe, le silence dans les rues, les circuits organisés (déjà !) pour touristes occidentaux, les miséreux et les millionnaires, l'interview hilarante du camarade Kamenev, au fait de sa puissance en 1925, la NEP (nouvelle politique économique), les disparus de 1918 et les exécutions qui se poursuivent, la xénophobie des dirigeants russes, la presse inexistante hormis l'omniprésente Pravda, la « novlangue » (avec, notamment deux exemples sur lesquels il s'arrête longuement : la prison, rebaptisée « institut de la privation de liberté », et le contremaître devenu «ouvrier aîné»...). La littérature dite "de reportage" d'Henri Béraud est très fournie. De 1919 à 1934 passant de L'œuvre au Petit Parisien, puis au Journal, de quoi remplir huit recueils de reportages aux éditions de France : Ce que j'ai vu à Moscou (1925), Ce que j'ai vu à Berlin (1926), Le Flâneur salarié (1927), Rendez-vous européens (1928), Ce que j'ai vu à Rome (1929), Emeutes en Espagne (1931), Le feu qui couve (1932), Vienne, clef du monde (1934). Ces ouvrages, comme d'ailleurs ceux d'Albert Londres, ont connu à l'époque un succès qu'on ne peut imaginer. Ceux de Londres furent, à juste titre, ré-imprimés. Ceux de Béraud, non. Il faudra bien qu'un éditeur quelque peu entreprenant, un jour, dans ce pays aux habitants emplis d'amnésie, répare ce préjudice.

A tout seigneur, tout honneur : Albert Londres n'aura attendu ni André Gide ni Henri Béraud pour lancer, en 1917, déjà ce cri à Edouard Helsey : "Qu'est-ce que nous fichons ici ? Nous sommes correspondants de guerre et l'on ne cherche qu'à nous empêcher d'aller à la guerre. Hier encore, on m'a refusé les moyens de me rendre à Berry-au-bac où l'on se bagarre tous les jours. J'en, ai assez de délayer les topos des services d'information. D'ailleurs ces combats de tranchée sans issue, ces coups de main localisés vont vraisemblablement se prolonger toute l'année. Et pendant ce temps-là, des événements gigantesques se produisent ailleurs. Un cataclysme est en train de creuser un abîme dans l'histoire du monde, et nous n'essayons pas d'en être les témoins. Il faut aller en Russie. Viens-tu avec moi ?" (1)

Même inquiétude, même questionnement, quelques années plus tard, de la part d'un autre professionnel du grand reportage, Henri Béraud : « On part pour ce pays, qui semble le plus lointain du monde, avec tant de notions contradictoires. On est aux portes de l'énigme : Est-ce Icarie ou Paestum ? Eldorado ou Gomorrhe? L'imagination travaille, la curiosité vous ôte le sommeil. »(2)

Albert Londres avait été le premier à accomplir le voyage en 1920, pour L'Excelsior. En juillet 1925, Béraud le suivit pour le Journal. Le succès de ce reportage (3), publié en octobre et dédié à Joseph Kessel, tient du vertige : « A l'époque, certains prétendirent que jamais succès de presse n'avait égalé celui-là (...) Les lettres de lecteurs arrivaient par milliers. Les plus grands journaux du monde traduisirent, mot pour mot, mes trente articles. En quelques jours, mon nom atteignit à la grande célébrité », peut noter Béraud, trente ans plus tard dans Les Derniers beaux Jours, dernier volet de son autobiographie

Qu'y révélait-il de si sensationnel ?

Deux choses.

Tout d'abord, la fin du communisme dans la dictature bolchévique. Entre le fascisme mussolinien et le bolchévisme, aucune différence : «Rien, extérieurement, ne ressemble plus la vie moscovite que la vie romaine : cortèges, emblèmes, crainte, silence. C'est à dire que la réaction et la révolution n'ont, après elles, laissé aux hommes déconcertés qu'un être sombre et masqué, le Dictateur inconnu, qui ne saurait subsister sans l'adhésion de certains groupes, nécessairement avantagés au détriment des autres. A parler brutalement, il s'agit de deux fascismes. » Et ailleurs : « ce ne fut pas la fin de la Révolution russe. Ce fut la faillite du Communisme au profit d'un régime nationaliste et même xénophobe, d'un impérialisme qui s'essaie dans l'ombre aux gestes arrogants, et que nous aurons, conclue-t-il, à démasquer ». De quoi se faire de bons amis parmi les intellectuels bourgeois du Parti Communiste Français, où l'on aura la mémoire vive, en temps et heures.

Ensuite que le régime soviétique ne se dirigeait pas vers le capitalisme d'état. Il était déjà dedans. En plein. Il n'y avait donc plus rien à attendre de la Révolution russe à Levalois Perret. Rien. Le recueil des articles s'ouvrait par un avertissement solennel « au peuple »: Après avoir rappelé ses origines populaires, n'ayant pas besoin « d'aller au peuple comme certains fils à papa qui, pour arriver plus vite dans les milieux populaires, s'y rendent en automobile, il précisait : «Le devoir était de dénoncer la faillite de l'égalité économique telle qu'on l'avait promise aux insurgés d'Octobre ; il fallait dire comment, au cœur même de la capitale prolétarienne, les pauvres subissent plus que n'importe où l'insolence de la fortune et l'immonde assouvissement des profiteurs.» Les travailleurs, chez nous, écrivait-il « ont fait la seule révolution qui compte, celle des salaires. Ils n'ont rien attendre du bolchévisme. »

Suivait, en une trentaine de chapitres et 250 pages reprenant tous les articles du Journal une démonstration impeccable : la propagande qui s'abat sur le peuple russe, le silence dans les rues, les circuits organisés (déjà !) pour touristes occidentaux, les miséreux et les millionnaires, l'interview hilarante du camarade Kamenev, au fait de sa puissance en 1925, la NEP (nouvelle politique économique), les disparus de 1918 et les exécutions qui se poursuivent, la xénophobie des dirigeants russes, la presse inexistante hormis l'omniprésente Pravda, la « novlangue » (avec, notamment deux exemples sur lesquels il s'arrête longuement : la prison, rebaptisée « institut de la privation de liberté », et le contremaître devenu «ouvrier aîné»...). La littérature dite "de reportage" d'Henri Béraud est très fournie. De 1919 à 1934 passant de L'œuvre au Petit Parisien, puis au Journal, de quoi remplir huit recueils de reportages aux éditions de France : Ce que j'ai vu à Moscou (1925), Ce que j'ai vu à Berlin (1926), Le Flâneur salarié (1927), Rendez-vous européens (1928), Ce que j'ai vu à Rome (1929), Emeutes en Espagne (1931), Le feu qui couve (1932), Vienne, clef du monde (1934). Ces ouvrages, comme d'ailleurs ceux d'Albert Londres, ont connu à l'époque un succès qu'on ne peut imaginer. Ceux de Londres furent, à juste titre, ré-imprimés. Ceux de Béraud, non. Il faudra bien qu'un éditeur quelque peu entreprenant, un jour, dans ce pays aux habitants emplis d'amnésie, répare ce préjudice.

22:39 Publié dans Des Auteurs | Lien permanent | Commentaires (15) | Tags : henri béraud, le petit parisien, littérature, moscou, soviets, communisme, russie |

vendredi, 27 février 2009

Plan Sentimental de Paris

Années vingt... La guerre, ses souvenirs font mine de s'estomper de la mémoire des Français. Font mine. Après la Belle Epoque, donc, les Années Folles... Les fractures générationnelles n'ont jamais été si vives, dans ce vieux pays. Les idéologies ressurgissent, les financiers sortent de l'ombre. Paris, certes, Paris... Paris sera toujours Paris, ses boulevards, ses enseignes lumineuses, ses théâtres... version bien frenchie de the show must go on... Alors, soit ! Pigalle et ses bars... Montmartre et sa colline. Le caf-conc'. Le Moulin Rouge... ! «Paris ! Paris, proclame Béraud dans le Plan sentimental de la ville de Paris, on ne le voit et on ne l'aime bien qu'à travers une triste vitre ! ».

Quel lecteur, aujourd'hui, s'intéresserait à ce vieux livre oublié, le premier de la collection « Les Images du temps », publié en 1927 chez un éditeur disparu, du nom de Lapina ? L'édition de tête comporte une centaine d'unités. Suivent mille exemplaires, sur Vergé de Rives pur chiffon, pas un de plus, chacun dans son étui en carton vert marbré de jaune. La couverture du livre, d'un vert plus pâle, est marbrée de rouge. Titre et marques de l'éditeur sont imprimés en rouge ; Sur la page de garde, un portrait de l'auteur exécuté en pointe sèche par un certain L. Madrassi, puis en double page, un fac similé d'un fragment manuscrit signé Henri Béraud. Le Plan Sentimental de Paris est dédié à Marise Dalbret, sa secrétaire, sa maîtresse, sa compagne d'alors.

Le texte se donne à lire comme un jeu, un pari : Prenant pour référence le temps où Jules Laforgue - encore le dix-neuvième, le monde d'hier - s'exclamait : « Je viens de gagner une gageure. En plein Paris, j'ai passé trois journées sans adresser la parole à mes semblables, sans ouvrir la bouche, seul. Essayez. Vous m'en direz des nouvelles. », le narrateur fait mine de relever le défi : Huit nuits, huit nocturnes parisiens, huit errances ambiguës à la manière des Promenades d'un Nerval désinvolte, dans ce Paris des années folles. Huit promenades tout emplies de ce que Béraud appelle, avec une ironie désabusée, un romantisme rhumatismal.

« Les théâtres, les music-halls, les phonos, les cinémas et les bars populaires se jettent à la face, comme des provocations, les feux de leurs enseignes. C'est, chaque soir, une fête violente et gaillarde comme un carrousel forain. Or cette liesse, je l'ai dédaignée pour entrer sous un porche plein d'ombre, où l'on voyait une à une s'engager des personnes à la contenance grave et méditative. »

C'est le porche du concert Touche, où des instrumentalistes à la vieille mode jouent les compositeurs des siècles précédents : « Ils jouent. Les sonorités frappent les murs comme les parois d'un tombeau. Les auditeurs écoutent pieusement. En passant au contrôle, n'ont-ils pas acheté du rêve ? N'ont-ils pas acquitté le péage de l'oubli ? » La musique suscite en cascade des images intérieures : « Wagner et Berlioz lâchent à pleines brides leurs coursiers. Schumann passe avec une langueur apprêtée sur sa barque de deuil. Franck apparaît dans un clair-obscur flamand, les mains sur le clavier, les yeux fouillant le clair-obscur violet ; et c'est Mozart, souriant à son destin mélancolique ; et c'est le vieux Moussorgsky, enluminé et dévotieux, errant sous la neige devant les portes de Kiew ; et c'est Schubert, dans le petit cabaret viennois, fumant sa pipe, tenant un bouquet de fleurs maladives ; et c'est Duparc, égaré devant un miroir où son passé merveilleux l'entoure comme un fantôme ; et c'est Debussy, le front dans sa main fine, et murmurant l'immortel poème de Mallarmé»

Mais sitôt dans la rue, le beau drame intérieur s'évanouit devant un autre spectacle : Un film qu'on tourne, un peu plus tard, place Pigalle. Se déroule là comme un surplus inutile et accablant de bruits, de lueurs, une surenchère de mouvements, détachés de tout sentiment profondément ressenti, tel celui que la musique, par exemple, vient de procurer : La lumière électrique, assimilée à la foudre meurtrière, crée une sorte de cercle magique et brûlant où s'agitent des acteurs, assimilés à des ombres illusoires et morbides et d'où les vivants, simples spectateurs endeuillés, réduits en cendres, sont exclus :

« La foule en cercle noir, entourait un espace d'où, vers le ciel et les toits, montait une lueur de foudre. C'était, tout ensemble, aveuglant et lugubre. Tout ce qui ne vivait pas dans la blanche fournaise semblait pétri de suie. Les badauds avaient quelque chose de spectral. D'un porte voix jaillissaient sans relâche les ordres d'un metteur en scène. Alors surgissaient au milieu de l'espace enchanté, des simulacres de noctambules, tous en grand arroi de noces, avec des visages si fardés qu'ils semblent momifiés. Et l'on croyait suivre, en pleine rue, sous les quolibets de Montmartre, un blafard épisode de Pirandello. Quand j'eus assez longtemps joué mon rôle dans ce décor de folie, je partis le long des trottoirs. Au-dessus de ma tête, je voyais le ciel où passaient quelques nuages d'un impassible bleu »

17:37 Publié dans Des Auteurs | Lien permanent | Commentaires (15) | Tags : henri béraud, littérature, plan sentimental de paris, musique, concert touche |

dimanche, 25 janvier 2009

La Gerbe d'Or & l'art du tombeau

Le père Béraud est mort un quatorze juillet de 1909, cela fait presque vingt ans de cela. Lui ne pourra lire La Gerbe d’Or, ce récit d’un fils, dont le titre, avec éclat, rayonne sur la couverture. Mais la mère demeure, « qui l’attend, assise sur sa chaise, près de la fenêtre d’où l’on voit la rue Ferrandière » Ce livre, dit le fils, c’est pour elle qu’il l’a fait.

On a clos les volets de la boulangerie. Douze syllabe : cela pouvait-il débuter autrement que par un alexandrin classique ? Et s'achever autrement que par ce faux décasyllabe, digne rejeton d’une chanson réaliste de la Butte montmartroise : On est un homme. (4) Les bêtises commencent ? (6) Le premier verbe de La Gerbe d’Or est donc clore. Le dernier, commencer. Belle inversion qui ne doit rien au hasard. Pour glisser, comme en sourdine, d’un univers d’enfant à un monde de survivant, pour ne pas dire de revenant, au fil de ce texte sobre et richement travaillé. Nous sommes en 1927. De La Conquête du Pain, Béraud n’a encore écrit que le premier volume, et il paraît changer complètement de style et de genre, en adoptant soudainement le récit d’enfance à la première personne. Pourtant… Qu’est-ce, au juste, que cette foisonnante Gerbe d’Or, que l’éditeur annonce comme le volet premier d’un cycle autobiographique ? Le créateur de l’expression fut, à proprement parler, le père d’Henri Béraud qui, avant que son fils n’en fît le titre d’un livre, en avait fait l’enseigne de sa boulangerie :

« La boutique était ancienne. Mais l’enseigne, A la Gerbe d’Or, était nouvelle. Mon père l’inventa bien avant d’acheter la boulangerie. »

Un berger dauphinois… Qu’on se figure, si c’est possible, la signification que revêtait une telle expression dans l’esprit d’un berger dauphinois au retour de cinq années de régiment dans les années 1875. A l’origine, assure le texte, il était une romance de Pierre Dupont, telle que pouvaient en conserver au cœur les enfants des rêves brisés de 1831, 1834, 1848. Ces romances, seules, leur ouvraient encore un avenir. Gerbe d’or : métaphore du lent accouchement de 1789, de l’énergie dorée d’une jeunesse qui renaît des désillusions de ses aînés, allégorie de la liberté en herbe, de la prospérité promise, de la propriété conquise. Qu’on se le figure donc, cet homme d’un autre monde, cet homme d’un dix-neuvième siècle arrivant enfin à maturité, en train de peindre « en belles lettres jaunes et rouges » l’enseigne sur sa devanture. Qu’on se le figure sans sourire, songeant que cette gerbe, une vie de travail à son compte en renouvellerait chaque année l’or de son blé.

En 1927, pourtant, lorsque son fils s’apprête à en conter l’histoire, la boulangerie dans laquelle il a poussé tel un épi est retournée au néant, « comme bien d’autres au lendemain de la guerre. » Seule demeure la nudité de ce titre, étincelle, en une autre époque, de l’enseigne, qui seule perdure. La magnificence de ce faisceau poétique, qui aura traversé la guerre et ses horreurs, survit au milieu des années charleston, N.R.F., dada, tel « une petite patrie dans le temps », un anachronisme « solitaire et rustique » de l’Ancienne France. Tout le silence des nuits de l’île de Ré ne sera pas de trop pour que l’écrivain parvienne, ligne à ligne, mot à mot, à développer toutes les ressources de la formule : Gerbe d’Or, métaphore des temps heureux, foyer de l’enfance, pain du boulanger, prose du récitant, travail qui donne vie, parole qui célèbre le travail, succession des chapitres et des souvenirs liant, à travers l’imaginaire, la génération des pères à celle des fils dans la conquête d’une liberté sans accroc. Du sillon du laboureur au pétrin du boulanger, de l’art de pétrir le pain à celui de conduire la phrase, un élan se poursuit, une quête plus qu’une réminiscence.

Pour Béraud, il s’agit, au sens propre, de désintellectualiser le monde. Face à Gide et ses Gallimardeux, il s’agit de saisir la correspondance entre le mot et l’affect à travers le déploiement textuel d’une seule métaphore : cette métaphore paternelle dont les neuf chapitres de la Gerbe d’or du fils s’évertuent à débusquer le sens, la déclinant sur tous les modes et sur tous les tons, la mettant littéralement en gerbe. Comme Ciel de suie, l’originalité de ce chef d’œuvre provient au final de l’adéquation impeccable qu’il réalise entre son titre et l’histoire qu’il raconte (une enfance heureuse), les modalités de sa narration (une succession de scènes), un objectif défini ( ressusciter le meilleur d’une époque), un parti pris d’écriture (embellir) et les enchaînements qui, d’un épisode à l’autre, assurent en sourdine une chronologie significative.

« Comme une gouache peinte sur une ardoise » : Lyon, dans cette perspective, devient un cadre, un espace vide de toute idéologie, un site, un pays. Son ciel, ses fleuves, ses collines, les devantures alignées de ses anciennes boutiques, les enfilades de ses vieilles rues pavées, le damier de ses quartiers, tout cela fuse comme autant d’images peintes, afin de tendre des toiles éphémères derrière les exploits quotidiens des personnages revenants. Les personnages : une véritable collection de centons. Chacun, par son habit, son odeur, ses manies, ses expressions, ses gestes, reconstruit le pourtour anonyme de la dernière décennie du dix-neuvième siècle : Chacun occupe une place significative dans la reconstruction idyllique de ce qui n’est pas, à proprement parler, un moment de l’histoire, mais une façon heureuse de la percevoir.

M. Ecuyer, le libraire antiquaire, nostalgique de l’An II :

« Nous allions, par les berges agrestes de la Saône. Il me montrait, aux portes de la ville, cette grotte où Jean-Jacques, arrivant à Lyon, las, fourbu, s’était endormi, par un soir d’été. Il me parlait de la Terreur dans un langage démodé, un peu emphatique, à la Louis Blanc. Il me faisait peur avec la guillotine. Quand il mourut plus tard, beaucoup plus tard, en 1917, ce fut du chagrin de la guerre, et pour avoir appris que l’histoire s’écrit avec de vraies larmes et du sang rouge ».

M. Duvernay, un érudit retraité :

« Il sert dans mes souvenirs de premier plan aux perspectives du Lyon de 1890. Je le vois passer, tel qu’il était en ce temps-là, beau quadragénaire à la Monsalet, la face pleine et gourmande, sous des flocons de cheveux gris, un cordon de moire tombant du lorgnon jusqu’au nombril, une noble corpulence, une démarche épiscopale, un sourire de célibataire. »

M Fournets, un inventeur autodidacte :

« Homme jeune encore, massif, il plaisantait avec amertume, d’une voix d’airain, dont il contenait les éclats. Je ne vis jamais son regard, abrité qu’il était par des verres fumés. M. Fournets portait une fine moustache, fort triste, tombant à la chinoise, autour de ses grosses lèvres. Marchant à pas comptés, comme un homme qui suit un cortège, il fumait sans relâche des cigares d’un sou, dans un fume-cigare en ambre à virole d’or ; il en tirait, à force d’art et de lenteur, une fumée balsamique.»

Au centre du dispositif, un vivant pantagruélique : Lorsqu’il parlait, confie le narrateur, le père Béraud n’aimait pas qu’on le contrarie. Il était très fort, non seulement pour bien nommer des enseignes, mais également raconter ses chasses, des histoires villageoises, des farces de lurons, des batteries entre clochers et, à tous, distribuer des sobriquets. Lors de la Saint-Honoré (fête des boulangers), il provoquait chez son fils une admiration à perdre le souffle, tout simplement parce qu’au centre du banquet des boulangers et de leurs épouses réunis, lorsque une voix du fond de la salle criait : La parole est à Béraud, il chantait et parlait avec une aisance stupéfiante : « Il avait certainement une rare facilité de parole. Que n’ai-je hérité de lui ce don précieux ? ». Un détail, pourtant, frappe l’enfant : Si le père Béraud faisait face à quiconque (« Ces yeux, qui n’avaient pas froid, mon père se flattait de ne les baisser devant personne, et c’était vrai. »), devant un homme instruit, cette parole, si libre en privée, se tarissait immédiatement. Trait de génération, précise le texte : « On ne se représente plus très bien, aujourd’hui, ce que fut le prestige des cuistres au temps des Paul Bert, des Duruy, des Larousse… C’était l’apogée de la redingote, de la barbe en herbe foulée, de la cravate au nœud cousu, du binocle circonflexe ». En tout cas, rajoute le fils, lui, si beau parleur en privé « restait tout court pour peu que la plus pelée des bêtes à diplômes se mit à braire devant lui ». La parole, quoi qu'en dise la fiction embellie, la parole n’était donc pas toujours au père Béraud. « Il règne une fierté, un orgueil dans ce livre, un éblouissement », écrira le romancier Bernard Clavel à propos de la Gerbe d’Or. Un orgueil ! Soit ! Mais quel orgueil ?

Parce qu’il avait « au plus haut degré le préjugé de l’instruction », on doit en convenir, celui du père dut souvent en rabattre. Car c’est un homme intimidé, peut-être même humilié, qui, un matin de septembre 1898, s’adresse en ces termes au proviseur du lycée Ampère : « Monsieur, je vous amène mon fils unique à qui je voudrais donner de l’instruction » Cette seule phrase, un document d’époque, tout un programme, n’est-ce pas ? Un orgueil ? Il possédait bien, nous avoue le texte, « le patient et naïf orgueil des ancêtres paysans… Lui, le petit campagnard parti pour la ville, il avait fait son trou. Eh bien ! Il fallait continuer, creuser encore ! Chacun son tour. Le nom des Béraud en valait un autre ! »

Le discours de l’autobiographe croise ici celui du romancier, dans le Bois du Templier Pendu, qui écrit d’un de ses personnages, Louis Chambard : « Qu’était-ce, pour un pareil homme, que l’ordre détruit, sinon un vain regret, une saignée d’éternels vaincus ? Ce qui le faisait marcher droit, c’était l’appel de la race, un cri venu du fond des âges, et qui commandait aux pères de travailler sans relâche à l’élévation de leurs fils ».

On se trouve là à la croisée d’un discours fictif et d’un discours autobiographique. Sous la plume du fils, la geste du père Béraud paraît bel et bien prolonger de façon romanesque celle des Lurons de Sabolas, dans une sorte de rêverie identitaire qui croise à la fois les genres, les personnes et les personnages. Cette confusion, ce « dédoublement » sont fréquents chez Béraud qui, dans son futur juge, lors du procès caricatural qu’il lui faudra subir, croira plus tard reconnaître Chambard et se vivra littéralement, bien avant Camus, comme un étranger à son propre procès. Ce que Béraud souligne avec beaucoup de justesse ici, c’est que le peuple ayant « conquis le pain », restera coi et sans recours tant qu’il n’aura pas aussi conquis la parole. Si dorée, si lumineuse fut la croûte des pains que le boulanger cuisait « chaque jour pour des hommes endormis », si justes, si clairvoyants doivent être les mots qui construisent son tombeau. Car la Gerbe d’Or ressuscite le genre perdu et l’art ancien des tombeaux. La fierté, l’éblouissement, l’orgueil qu’on sent traverser ce récit sont bien celui du fils qui, ayant accompli l’ultime conquête, forge de lettres et de lignes sa gerbe où dort en repos le plus chéri de ses personnages, ciselant une parole qui ait, in memoriam, l’allure croustillante du pain.

La boutique, précise l’incipit, date du XVIIème siècle. Et l’on a vu qu’elle a disparu, « comme beaucoup d’autres choses », après la guerre de Quatorze. Son existence réelle couvre donc une période qui s’étend de Louis XIV au président Fallières, c’est à dire de 1661 à 1913. Elle correspond à un cycle historique qui conduisit la France de l’apogée de la monarchie absolue à la fin de l’âge d’or républicain. De cette période, le père Béraud constitue le point d’orgue, la vivant emblème de cette conquête du pain commencée en ce règne qui, si l’on en croit le Bois du templier Pendu, laissa les manants dans un pays fou de faim :

« Ceux qui, durant ces années, levaient en mourant leurs yeux naïfs et désespérés, cherchaient en vain dans le grand ciel vide, ce Roi Soleil, dont tous les vents du royaume portaient le nom, et qui pareil à Dieu, demeurait invisible aux regards silencieux des questions des pauvres ».

Le père Béraud, dont le texte figure le tombeau en majesté, est d’ailleurs implicitement assimilé au Roi Soleil, par la couleur qui les caractérise tous deux (l’or), mais également par un jeu de mots qui explicite la comparaison entre leurs deux royautés: « L’or de la gerbe, en pâlissant peu à peu, prenait la patine de l’ancien, si bien que finalement, l’agreste attribut semblait, lui aussi, dater du Roi Soleil. »

Roi, le personnage l’est par la place qu’il occupe dans la narration, le charisme qu’il incarne au foyer, mais surtout par le fait qu’au contraire de Louis XIV qui refusait le pain, lui le fabrique chaque jour pour les hommes endormis, nous apprend son fils. Et l’on sait quel double sens le mot endormi a pour Béraud. Aux limites du noble, la Gerbe d’Or c’est avant tout le sacre de ce roi républicain, dont la guerre et ses bourreurs de crâne, ses politiciens instruits, et ses obus meurtriers ont brusquement interrompu le règne, ou dissipé les illusions. Si Dumas violait parfois l’Histoire, Béraud la confond. Les princes de sang autrichiens dorment en paix dans la crypte des Capucins à Vienne, ceux de France à Saint-Denis. Requiescat in pace. Au centre de ce qu’il faut bien nommer un tombeau trône ce que La Bruyère aurait appelé, lui, un caractère, et qu’avec Béraud, nous qualifierons de tempérament. Vers ce personnage central, foyer originel de la métaphore, étalon précis de la République et de ses plus modestes espoirs, convergent tous les enjeux du récit : Car c’est seulement au cœur du texte de son fils qu’il repose doucement, le roi républicain :

7 Repose doucement père

8 Puisque tu es allé dormir

8 Dors sans tourments et sans regret

8 Tu ne dois rien à ton enfant

6 Tu lui as tout donné

8 Et bien plus que des parchemins

8 La fi-erté d’être ton fils

7 Et la plus belle fortune

6 Celle du souvenir

7 Si par-dessus mon épaule

6 Tu regardes courir

7 la plume sur le papier

3 + 8 Tu sais bien comment je vais finir mon livre

9 + 5 Et que bientôt je le porterai là-bas à la mère

9 Qui l’attend assise sur sa chaise

7 Près de la fenêtre d’où

7 l’on voit la rue Ferrandière.

Le récit a débuté par une vision d’enfance, la somnolence d’une mère, mains qu’a polies le travail posées sur un tablier, devant son petit garçon, tandis que le père est à Paris où il visite l’Exposition Universelle. Même image, même vision en excipit. Mais cette fois ci, la mère questionne :

« En le prenant (ce livre qui lui est destiné) dans ses mains que le travail a tant usées, elle dira : Pourquoi remuer toutes ces choses, mon petit ? Le temps passé ne peut pas revenir dans les livres… » Une vieille boulangère presque illettrée parle, à cette époque, au contraire de Proust. Alors pourquoi ? Oui. Pourquoi ? Pourquoi, aller réveiller « tous les chagrins qui dorment » ? Si on laisse opérer le charme de cette poétique (en lisant le texte à voix haute, par exemple), on sent bien que le texte joue de l’écart entre ce qui fut et ce qui n’est plus, comme si méthodiquement il prenait la mesure de ce qui sépare deux époques. C’est presque un travail de géomètre qu’effectue Béraud, car il s’agit là de prendre la dimension historique du changement :

C’est alors que le lecteur peut se demander quelle puissance, quel sortilège, quel événement a bien pu transformer chez le narrateur de simples souvenirs en reliques, dans l’indifférence de tous à quel bouleversement ? En creux, bien sûr, comme dans Lazare, se profile l’événement monstrueux qui ne serait pas un sujet de littérature, mais qui pour n’être jamais nommé, est là, pesamment et fermement là. Au contraire de chez Proust, à qui la guerre fut épargnée, le travail de la mémoire n’est nullement ici le moteur de l’écriture. L’attente de la réminiscence n’est point le motif entrepris. Sa révélation ne fait l’objet d’aucune quête. « La sagesse n’est-elle pas d’entrebâiller, sans les rouvrir tout à fait, les portes que le temps a fermées sans bruit sur nos illusions ? ».

Dans les Lettres des poilus, un certain Fernand écrit ceci à ses parents : « Il est inutile que vous cherchiez à me réconforter avec des histoires de patriotisme, d’héroïsme ou choses semblables. Pauvres parents ! Vous cherchez à me remettre en tête mes illusions d’autrefois. Mais j’ai pressenti, j’ai vu et j’ai compris. Ici-bas tout n’est que mensonge, et les sentiments les plus élevés, regardés minutieusement, nous apparaissent bas et vulgaires. »

En sens inverse, les sentiments les plus communs, les plus vulgaires, les plus simples ne peuvent-ils pas apparaître comme les plus dignes, les plus rares et les plus élevés, lorsqu’ils sont ainsi évalués, à l’aune d’un tel sacrifice ? Car ils sont bien clos, les volets d'avant quatorze. Et ce sont bien des bêtises qui commencent, avec cette folle victoire et cette non moins folle modernité. Tout le lyrisme, l’incomparable beauté de ce récit d’enfance tient à ce non-dit clairvoyant qui cache l’horreur de la tranchée sous le sillon de la ligne, la boutique et le pain du père derrière le bouquin et la parole du fils, afin d'offrir au lecteur -mère de toute survie- pour affronter le monde de l'après, une gerbe qui soit véritablement faite d’or.

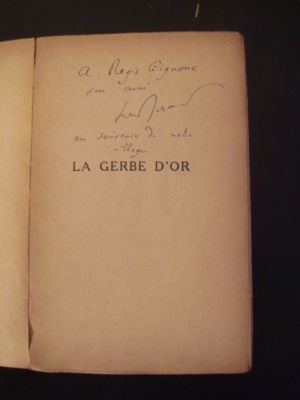

Envoi manuscrit de Béraud :

A son ami Régis Gignoux, en souvenir de notre village

00:00 Publié dans Des Auteurs | Lien permanent | Commentaires (19) | Tags : henri béraud, littérature, gerbe d'or, lyon, culture, récit d'enfance |

mardi, 11 novembre 2008

Paroles de poilus

« En fait, le poilu n’avait qu’un espoir : la fin de la catastrophe où il avait été jeté. Aucun des grands mots creux : Défense de la civilisation ou guerre du droit n’avait en lui la moindre résonance. Il détestait beaucoup moins les Allemands que les gendarmes dont certains à Verdun furent plantés à des crocs de bouchers, et aucun des grands chefs, sinon le Pétain de 1917, ne fut populaire chez les poilus" (Galtier-Boissière, Mémoires d'un Parisien, tome 1)

« Pendant ces années de guerre il y eut plus de distance d’un homme de troupe à un capitaine que du serf au seigneur d’autrefois. J’ai vu des hommes garnir de planches un abri creux, parce que le commandant s’était blessé les coudes ; ces hommes dormaient par terre et sans aucun abri. Je signale ces petites choses parce que tous ceux qui écrivent sur la guerre sont des officiers qui ont profité de ces travaux d’esclave sans seulement y faire attention. » (Alain, Mars ou la Guerre Jugée)

«Ceux qui viendront ici, et qui verront le grand geste uniforme que tracent sur la terre les croix, lorsque le soleil roulant dans le ciel fait bouger les ombres, s’arrêtent et comprennent la grandeur du sacrifice. C’est cela que veulent nos morts. C’est cela que nous voulons, nous qui demain, serons peut-être des morts. » ( Paul Lintier, Le Tube 1233- « souvenir d'un chef de pièce »)

« Vais-je donc abreuver mes lecteurs de récits de guerre à la manière de Tolstoï, de Zola ou de Maupassant ? Mon orgue de barbarie ne moud pas de ces airs-là. D’autres s’en chargent et les amateurs trouveront dans les proses de nos épiques boulevardiers de quoi se satisfaire. Pour moi, je pense que la guerre n’est pas un sujet de littérature (Henri Béraud, L'Ours - n° 11)

17:32 Publié dans Les Anciens Francs | Lien permanent | Commentaires (15) | Tags : galtier-boissière, henri béraud, paul lintier, guerre de quatorze |

jeudi, 19 juin 2008

Comment peut-on être lyonnais ?

En 1912, l’éditeur lyonnais à présent disparu A. TADIEU sis au 23 rue Thomassin publie un petit chef-d’œuvre de causticité, le Voyage autour du cheval de bronze, du sieur Henry Béraud. (1) La dédicace à Maurice Zimmerman, "maître de conférence à la Faculté de Lettres et Professeur de Géographie" donne le ton en annonçant « en toute ironie » un « récit d’exploration ». A la fois pastiche des récits de voyage du dix-huitième siècle et bel exemple de sur-place, le recueil offre, en douze nouvelles que précède un avertissement de six pages, le récit acide d’une exploration douloureuse accomplie autour de la statue du Roi Soleil qui trône au centre de la place Bellecour.

« Ami des voyages, j’ai l’âme aventureuse d’un explorateur, la fureur ambulatoire d’un alpiniste, la soif de partir d’un émigrant » rugit le narrateur, dès le commencement.

En adoptant la démarche d’un explorateur, la voix narrative intègre dans son tissu l’existence d’un ailleurs ; or on sait que le narrateur ne représente que l’auteur lui-même, né à Lyon. De cet équivoque, Béraud tire un parti poétique auquel un autre lyonnais, Jean Farmer (2), s’était déjà essayé avant lui et qui repose, ni plus ni moins, que sur l’entrelacs des points de vue : c’est ainsi que Montaigne présenta ses Cannibales, Montesquieu ses Persans, Voltaire son Ingénu.

Mais le fait que le récit soit au je oriente le procédé vers une intention autrement plus moderne, autrement plus satirique : ce n’est plus un narrateur adoptant le point de vue d’un personnage étranger (cannibale de la France Antarctique, persan ou bien huron du Nouveau Monde) sur ses compatriotes, c’est un narrateur bien lyonnais devenu au fil des pages le personnage principal de l’exploration de sa propre ville, découvrant la part d’étrangeté qu’elle recèle, interrogeant autrement dit sa propre identité et celle de ses contemporains : Le texte, implicitement, finit par poser la question : D’eux ou moi, qui est le plus étranger ? D’eux ou moi, lequel est le plus barbare ?

Mais le fait que le récit soit au je oriente le procédé vers une intention autrement plus moderne, autrement plus satirique : ce n’est plus un narrateur adoptant le point de vue d’un personnage étranger (cannibale de la France Antarctique, persan ou bien huron du Nouveau Monde) sur ses compatriotes, c’est un narrateur bien lyonnais devenu au fil des pages le personnage principal de l’exploration de sa propre ville, découvrant la part d’étrangeté qu’elle recèle, interrogeant autrement dit sa propre identité et celle de ses contemporains : Le texte, implicitement, finit par poser la question : D’eux ou moi, qui est le plus étranger ? D’eux ou moi, lequel est le plus barbare ?

D’une nouvelle à une autre, les pérégrinations du narrateur l’entraînent en des milieux fort divers. Tous ont un point commun: le fait d’être le théâtre d’expériences non littéraires. Dans une telle ville, quel peut-être le devenir de l’écrivain ? Avec ce qu’il porte d’énergie, de goût, de jeunesse, Béraud, fils de boulanger, toise de très haut les comportements à ses yeux scandaleux des membres de l’élite provinciale qu’il rencontre. Tant de prétentions diverses, si peu de raffinement intellectuel ou artistique… Où est-il ? Pire, peut-être… Il ne comprend pas : Comment cette ville peut-elle être sienne et leur en même temps ?

« Ai-je besoin de vous dire que je me pavanais orgueilleusement parmi les gens de la haute avec qui je croisais ? J’en saluai quelques-uns qui, je dois le confesser, ne me répondirent point. Ils tournaient la tête, ne voulant pas être vus se congratulant avec un littérateur. » ( « J’ai mon fauteuil aux grands concerts », deuxième nouvelle).

Cette remarque nous place au cœur de l’ironie et de l’amertume de tout le recueil : car la vraie question que pose ce dernier, et qui est liée à l’héritage littéraire que la bourgeoise de la ville s’est octroyée, est aussi celle-ci : comment peut-on être un écrivain à Lyon ? Ville de marchands. Ville de commerce. Ville qui, d’une Exposition Universelle à une autre, ne cherche sous la politique de son maire qu’à faire montre de ses ressources, de son luxe, de son opulence… Ou en dernière analyse : Pouvez-vous, notables lyonnais, devenir les lecteurs de mes livres? Se trouve-t-il, en vos murs, une place pour un héritier dissident des hommes de lettres du siècle précédent, contempteur de vos mœurs et désireux d’en découdre avec vos préjugés ?

Au centre de tout ceci, bien sûr, la question sociale est fondamentale. Et derrière elle, on le voit, celle du territoire. Le Lyon de 1912 est encore très cloisonné. On n’y vit pas encore confondu dans l’anonymat partagé de la métropole moderne qui n’appartient plus à personne, mais chacun chez soi. L’exploration faussement naïve du sol bourgeois (grands concerts, caveau des poètes, hôtel de ville…) entreprise par ce narrateur non-bourgeois a ceci de feint qu’il utilise l’arme de la culture pour confondre et démasquer, sur leur propre territoire, ceux qui se prétendent cultivés, (et qui sont perçus comme tels en sol non-bourgeois). C’est à dire, par exemple, à la Croix-Rousse, à la Guillotière ou dans les cabarets où, « sous des lustres de saucissons » l’on vide des pots de Beaujolais en s’empiffrant de gras double.

On comprend, dès lors, que le personnel politique municipal soit une cible de prédilection : Ce que le jeune polémiste dénonce avec fracas, c’est l’écart de plus en plus tangible et de plus en plus ridicule entre la nature industrieuse d’un régime, son mépris pour les arts et les lettres, et le lyrisme incongru de ses bardes politiques. La lyre au service de l’industrie : Voilà ce que Béraud ne supporte pas, ne pardonne pas chez les orateurs locaux et ventrus de cette Troisième République on ne peut plus flaubertienne, et dont il raille hautement l’exercice consensuel et stéréotypé de la parole. Car c’est bien à travers cet exercice, en démocratie, que se règle la question cruciale de la maîtrise du territoire, de la gestion de l’espace et du sol commun, de la res publica. On comprend aussi que le discours électoral soit à ce point parodié, mis à nu pour ne pas dire à sac : car c’est le seul discours qui, d’un territoire à un autre, assure une transition illusoire. Le discours faussement ingénu du narrateur, en en prenant le contre-pied systématique, non seulement dénonce son illusion, mais en plus revendique le droit d’occuper son terrain au nom de la tradition littéraire. Toute la stratégie de ce voyage imaginaire est celle d’une conquête, par la langue, d’un territoire symbolique que la bourgeoisie de l’époque, effectivement bornée à ses seuls intérêts immédiats, et probablement incapable de lire, refusera à son auteur.

L’interrogation universelle du comment peut-on être persan prend, dans cet espace socialement marqué et restreint à un cadre obstinément provincial, une tournure singulière, aussi ridicule qu’inquiétante : « Vous avez certainement entendu raconter l’histoire de ce monsieur qui, perdu la nuit autour de la colonne Vendôme, et étant, par suite de certaines libations, obligé de se tenir à la grille du monument, en fit plusieurs fois le tour et finit par s’y croire enfermé, à cause qu’il n’en trouvait pas la porte. En devenant comment peut-on être lyonnais, en étant posée non par un étranger fictif à des autochtones, mais directement par un lyonnais (jeune, bohême et peu fortuné) à d’autres (riches, notables et plus anciens), elle paraît cingler de front, bien sûr, l’identité même de la ville, tel que l’héritage institutionnel et culturelle l’a transmise : être lyonnais, être républicain, qu’est-ce que cela signifie ? Comment peut-on n’être, ensemble, que cela ?

La première nouvelle, "L’Age d’Or", réunit dans une interminable énumération tout le personnel politique municipal à l’occasion d’une fête à la République unifiée : le cortège ridicule des réconciliés se retrouve à la fin dispersé par le vent échappé des outres d’Eole, c’est à dire par la verve satirique de la libre parole qui, révélant la nature des haines et des dissensions, déclenche un orage de grêle phénoménal, disperse la courtoisie affectée et les humeurs pacifiques, balaie la vacuité de l’éloquence et le vain académisme des discours électoraux :

« Alors on vit M. Salles, levant au ciel effroyable des bras qui ne tenaient plus les outres. Le vent d’optimisme qu’elles répandaient sur la ville était n'a jamais tari. Un typhon de colère lui succédait, un ouragan vengeur, qui emportait dans les tourbillons toute la miséricorde et toute la tolérance de l’Age d’or. Au souffle de cette âpre bise, les vieilles haines renaissaient. Une fureur épidémique s’emparait de tous ces hommes, naguère réunis pour s’aimer. Et ce fut une explosion d’insultes, de coups, une rixe abominable, dont les clameurs furent entendues de Beaurepaire, par M. Basset et de Saint-Jean de Bournay, par M. Malescourt, dit Bibi. Le sang inondait les marches de l’escalier. M. Caillemer frappait à coups de parapluie, hâchant et sabrant la mêlée ; quand son riflard tordu l’abandonna, il martela les êtres à coups redoubles de sa grasse serviette, emplie de grimoires juridiques ; plusieurs combattants en moururent. M. Jacques Martin piétinait son propre gibus, dont il rougissait maintenant. On vit M. Fargues assommer M. Mermillon à coups de hautbois, pendant que M. Chantre hurlait les psaumes du De Profundis.. » (L’Age d’Or, première nouvelle)

Avec la satire de la rhétorique municipale, c’est à la syntaxe même du Régime que s’en prend le jeune écrivain. Formules toutes faites, vœux pieux, lieux communs de la bien-pensance de son temps : Sous sa plume, le pastiche du discours politicien devient véritablement un exercice d’écriture, au sens presque que l’Oulipo donnera plus tard à ce terme. Ce langage convenu des hommes instruits, La gerbe d’Or, nous apprendra qu’il impressionnait littéralement son père. Le jeune plébéien y décela très tôt l’intrusion du préjugé bourgeois dans la parole populaire, la confiscation par la malignité de la véritable finesse d’esprit et de la légitime liberté de la pensée. Confiscation doublement dommageable, puisqu’en ruinant le crédit du verbe, elle en détournait le public populaire, marquant la fin de l'age d'or de la République. De ce point de vue, le projet littéraire du jeune Béraud se développa dès le début de sa production autour de deux axes :

- La résistance à ce que Georg Lukács (4) appelle l’évolution historique des formes. L’œuvre maîtresse de Béraud sera, en effet, un roman épique en trois volumes, pour le moins original sur le marché éditorial des années-vingt, La Conquête du Pain.

- L’engagement jusqu’au-boutiste dans la plus pure tradition littéraire de la polémique.

La lyre, autrement dit, et puis l’épée. Percevant, sur le plan national, le déclin inéluctable de ce que Paul Bénichou appela un jour le mage romantique, c’est à dire la fin du statut spécifique qu’eut la parole de l’homme de lettres au dix-neuvième siècle, Henr(y) Béraud eut sans doute la tentation de le conquérir dans le vase clos de la ville de Lyon. Car en ces années-là, ce Lyon dont nous parle Le Voyage autour du Cheval de bronze vit encore dans la lenteur, dans les certitudes, dans les traditions du siècle précédent. Certes, les conflits de classes y sont denses et ostensibles ; mais les identités fortement déterminées offrent une matière et des sujets encore stables. Aussi, le désir, la nécessité de fuir au loin s’incline encore devant le besoin et la nécessité d’agir au sein du tissu local : « J’imagine des courses par le monde, des tournées que je ne ferai jamais. Non, jamais ! Car je suis incapable de quitter ce Lyon maussade et brumeux, où vous et moi sommes nés, et où nous serons probablement enterrés. »

En 1905, la démission du maire Gailleton avait propulsé pour cinquante ans un jeune agrégé de lettres sur le devant de la scène lyonnaise, « professeur au lycée Ampère et maître de conférences à la Faculté, après une thèse remarquée sur Madame Récamier. » L’éloquence toute universitaire du jeune Edouard Herriot, lors de ses conférences du quai Claude Bernard qui ravissent la bonne société lyonnaise, lui a valu le surnom d’attique. Car cette éloquence est en vérité au service d’un projet politique et financier : Assurer le tournant du siècle en transformant la vieille république oligarchique en une mini-république radicale ; réconcilier les couches populaires et la bourgeoisie locale en fondant un nouveau Lyon, où les capitaux des uns prospéreront en assurant le développement hygiénique, technique et social des autres. La dixième nouvelle du Cheval de Bronze, titrée « Athéna », n’a d’autre but que de ridiculiser l’assimilation d’un tel programme à celui de la démocratie grecque où rayonnaient l’intelligence et l’esprit, l’engouement de la ville pour ce chef, lui aussi, en plein grand écart, et dont il s’agit de molester la prétention quelque peu ridicule à se considérer comme un grand homme. Sous les auspices de la déesse démocratique grecque, donc, la pantomime d’un sacre burlesque fonde la trame narrative et l’argument de ce récit sarcastique : Un lundi de juillet 1912, « afin d’honorer M. Herriot, l’attique maire de Lyon, le sénateur aux rêves athéniens, le Périclès du cours d’Herbouville, (5) ils (les conseillers municipaux) n’avaient rien trouvé de plus flatteur ni de plus adéquat, pour parler comme l’archonte thesmothète Curtelin[6) – que de se vêtir à la guise des magistrats antiques ». Tous les conseillers, de quelque bord qu’ils fussent, se sont prêtés au jeu, tous : « M Regaud ressemblait à Plutarque tandis que M. Franck jouxtait, en dépit de son lorgnon et de ses moustaches effilées, la figure nerveuse et tourmentée de Thucydide (…) M.Vial (de Vaise), ami des Muses et des asthmatiques, tirait enfin quelque agrément d’une calvitie qui l’assimilait à son rival en éloquence, le grand Démosthène. (…). Enfin IL entra. (…) Il avait le visage peint des hommes de l’Attique. Sa bouche se dessinait souple et ronde comme la conque des baisers. (…) Il était beau comme un dieu nonchalant. »

Le Premier Magistrat de cette démocratie d’opérette se lance alors dans un discours parodique de sept pages, dans lequel il se félicite et se rengorge de la réussite spectaculaire de sa politique d’hygiène et d’urbanisme : « Déjà nous avons justifié notre athénienne réputation, en bâtissant dans notre ville cent monuments qui seront dans l’avenir les témoins de notre amour commun de la beauté (…) Messieurs, soyons unis dans la beauté. Construisons encore, construisons toujours. Démolissons surtout. Car pour construire, il faut, hélas, détruire ! C’est à ces transformations constantes, à ces travaux de rajeunissement que de malveillants folliculaires nomment béotisme et vandalisme qu’on reconnaît les grands administrateurs. Louis XIV et Napoléon furent des vandales ! Imitons-les. » Fort de ces riches et nombreux souvenirs d’enfant, Béraud perçoit ces réaménagements successifs comme une extension vampirique du territoire et de l’ordre bourgeois, extension abusivement assimilée à son goût à une entreprise de civilisation. L’intérêt financier qu’y trouvent certains au détriment des autres n’échappe évidemment pas à son œil, pas davantage que la volonté qu’elle cache d’amadouer certaines vieilles colères qui sont ici une tradition : dépouiller le populaire de son propre terroir afin de l’aliéner à de nouveaux rites, tout en réalisant des profits non négligeables. « Puis nous jetterons bas ce risible Pont de la Guillotière, orgueil des gens de routine et des maniaques de l’autrefois, fait-il dire à son Herriot-Périclès, ivre, aveugle et triomphant. Nous le remplacerons par un beau travail en fer et en ciment armé dans le genre du Pont de la Boucle. (…) Le Vieux Lyon, voilà l’ennemi a dit à peu près mon bon maître Gambetta, auquel il faut toujours revenir, quand on porte au cœur, comme nous, l’amour du progrès, le respect de la liberté et le culte des institutions. Vive la République ! »

Le Cheval de Bronze, centre d’un univers étroit et problématique, devient bel et bien l’allégorie de la course figée, du mouvement immobile, de l’envol (politique et littéraire) brisé. Sur la couverture du livre, publié à Lyon, un dessin (signé F) représente le déraillement d’un train, encore fumant contre son socle. Le narrateur fait ainsi cohabiter le regard du littérateur critique, incapable de s’intégrer véritablement dans le tissu social de sa ville, d’y rayonner tel un écrivain-soleil, et celui de son lecteur timoré, incapable de s’éloigner du Cheval de Bronze, en une même instance narrative, un même JE équivoque : « Avec une âme de nomade, je vis dans l’inertie casanière d’un percepteur de province » Grâce à ce Je sarcastique, Béraud mêle deux points de vue : celui du voyageur qui regarde (le narrateur), et celui du notable qui est regardé (le percepteur). Aux prises avec le même univers, tous deux sont complices d’un même mal dans la même écriture : Une absurde fidélité à l’Ame Lyonnaise, si implantée qu’on ne peut s’en défaire, un absurde enlisement dans le Lyon de nos Pères, si prégnant qu’on ne peut, malgré son mensonge, le quitter : « Je suis en quelque sorte le la Pérouse de cette ville, et le récit de mes rencontres ne le cède en rien à l’histoire de ses exploits. Si je n’ai point été massacré par les Polynésiens, j’ai fait un voyage de découverte parmi les abonnés des grands Concerts, parmi les poètes du Caveau et parmi les conseillers municipaux. »

Pour celui qui orchestre la narration, il en résulte clairement l’aveu d’une sorte de mutilation, de folie : Ce que coûte à un être conscient des écarts générationnels et sociaux la réussite de son insertion dans une société qui les nient, le constat final le dit de façon universelle : « Si ma vie n’était pas en danger, ma raison le fut souvent. » (Avertissement) Cette espèce de folie rappelle celle du héros du Bal des Ombres (7), Brummell, « roi des élégants et favori des reines », agonisant tout seul, « fasciné par le mensonge de sa radieuse folie ». Il n’y a pas, dans le Lyon comme dans la France de cette époque, de consensus pensable entre le monde de l’Art et celui de la vie publique, ni celui de la parole politique : Un simple parallélisme entre mélomanes, poètes et conseillers municipaux suffit à mettre à plat cette vérité cruelle mais, hélas, elle aussi universelle : le seul compromis possible entre l’Art et le pouvoir politique aboutit à l’instrumentalisation systématique du premier par le second, à la mort de l’Art : Or cette mystification grossière, un certain Edouard Herriot, seigneur de la municipalité en ces temps là, réussit de main de maître à effectuer. En prétendant faire de Lyon une nouvelle Athènes, nul plus que lui n’incarne aux yeux de Béraud le ridicule des temps modernes, encore écartelés entre des projets fadement prosaïques et un discours grandiloquent inadapté. Sur ce personnage, comme sur sa cour d’élégants et d’élégantes carriéristes à courte vue, Henri Béraud va cristalliser sa vindicative et ironique verve, l’élisant première tête de turc d’une galerie littéraire qui, de Gide à Léon Blum, ne cessera plus de s’accroître au fil du temps

Autres articles sur la période lyonnaise d'Henri Béraud :

Marrons de Lyon : http://solko.hautetfort.com/archive/2008/06/06/marrons-de...

L'Ours : Pamphlet satirique: http://solko.hautetfort.com/archive/2008/06/22/l-ours.html

(1) Voyage autour du bronze, Tadieu, Lyon 1913

(2) Jean Farmer, Messieurs les Fabriciens, Grasset, Paris 1911. Jean Farmer y présente une sorte d’étude des fabriciens (fabricants) de l’époque, qu’il étudie avec le ton de l’anthropologue

(3) Avocat et journaliste, député libéral de Lyon

(4)La théorie du roman, 1920

(5)Edouard Herriot habita trente ans au deuxième et dernier étage d’une maison du cours d’Herbouville, adossée à la Croix-Rousse.

(6) Philippe Curtelin (1857-1928) : Ouvrier à La Mulatière, devenu conseiller municipal en 1900

(7) Le Bal des ombres, première nouvelle des Morts Lyriques, autre recueil de nouvelles d'Henri Béraud, Basset, 1912

12:16 Publié dans Des Auteurs | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : voyage autour du cheval de bronze, littérature lyonnaise, henri béraud |